Odissea infernale verso la morte

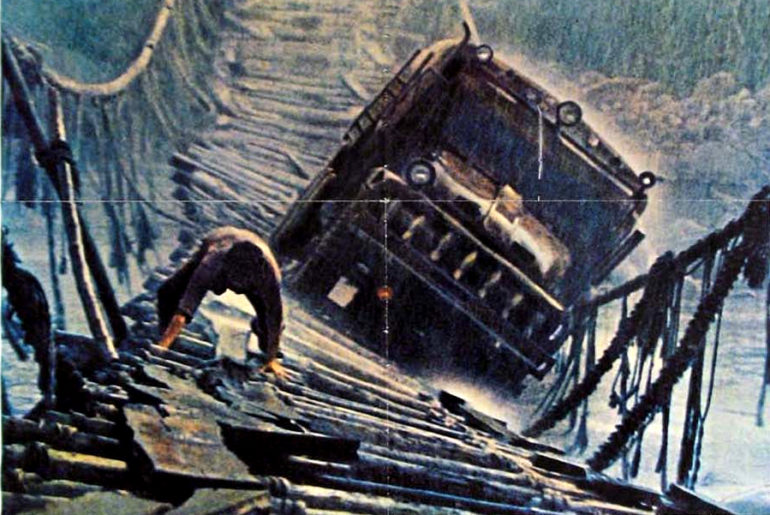

Lo schermo nero, poi una dissolvenza svela il volto di un demone scolpito nella pietra; improvvisamente dalla sinistra, il titolo del film entra come una lama: Sorcerer, ovvero Stregone. Il motivo, per cui il remake di Le salaire de la peur (Vite vendute, 1953) di Henri-Georges Clouzot, ha questo titolo, è da ricercare nel percorso artistico di William Friedkin. Il regista, quattro anni prima ha diretto The Exorcist (L’esorcista), e il tema della possessione continua – in questo cult maledetto – a contagiare i personaggi e la storia. Sorcerer è il delirio di onnipotenza di un autore giunto all’apice del suo successo, che crede di poter sfuggire alle regole e alle dinamiche di Hollywood lanciandosi in una produzione colossale girata lontano dagli studios, senza rinunciare al sottotesto d’autore, ma integrando la messa in scena con una potentissima metafora spettacolare. Lo stesso Friedkin dichiara: “Apocalypse now, Aguirre, Furore di Dio e il mio Il salario della paura sembrano in effetti aver sofferto dello stesso male. Sapete, la maggior parte dei registi ha un solo desiderio: quello di vivere sul filo del rasoio. Sapendo che un regista non ha sempre un controllo assoluto sulla propria creazione è evidente che egli ha forzatamente voglia di andare vicino al punto di rottura di una situazione data per provare al mondo di essere in grado di ritornare, all’ultimo minuto, padrone del suo destino”. (In Roy Menarini, William Friedkin, Il Castoro Cinema, pag. 56). Le difficoltà realizzative sono enormi: Universal e Paramount, sono al timone di una produzione da venti milioni di dollari, quasi interamente girata nella Repubblica Domenicana, con collaboratori che si ammalano di malaria, risse furibonde tra regista e attori sul set e in cui le scene più incredibili e difficoltose (come quella del ponte vengono girate più volte) tra intemperie e set distrutti dalle forze della natura. Per traslato, si potrebbe persino dire che il film stesso è posseduto da un demone, ma in realtà la “follia calcolata” di Friedkin, utilizza un viaggio verso la morte ribaltandolo di senso e trasformandolo in un viaggio iniziatico in cui il Male è sostituito al Bene e viceversa.

In uno sgangherato Stato dell’America Latina, nonostante la miseria che vi regna, la dittatura, il terrorismo politico, si rifugiano persone che per ragioni diverse in patria hanno conti aperti con la legge o con la criminalità organizzata. E’ il caso di Jackie Scanlon (Roy Scheider) che, unico superstite di un quartetto di rapinatori, è ricercato dalla mafia perché nel corso della rapina è stato ucciso un sacerdote, fratello di un boss. Victor Mason (Bruno Cremer), invece, è un banchiere parigino responsabile del fallimento della propria banca e causa del suicidio del fratello; Kassem (Amidou), invece, è fuggito da Israele dopo avere preso parte a un sanguinoso attentato a Gerusalemme. Angerman è un aguzzino nazista che verrà presto eliminato dall’ebreo Nilo (Francisco Rabal). Oltre che privi di denaro, i quattro (che nell’ordine si fanno chiamare: Juan Dominguez, Serrano, Martinez e Marquez) sono perseguitati dalla corrotta polizia del villaggio per via delle leggi di immigrazione. Disperati, i quattro accettano di trasportare su due autocarri antidiluviani delle casse di nitroglicerina, indispensabile per arrestare l’incendio di un pozzo petrolifero. Il “salario della paura” è di 8 mila pesos per ciascuno dei quattro (Marquez viene sostituito dal suo “giustiziere” Nilo). L’impresa è pazzesca, dovendosi percorrere 200 miglia di foresta su di una pista infame e con un carico in condizioni pessime. Serrano e Martinez finiscono in un burrone. Nilo muore per le ferite infertegli da guerriglieri. Juan Dominguez giunge alla meta e si assicura tutto il compenso ma nel villaggio sono giunti i killers che la mafia ha sguinzagliato per eliminarlo.