Cinema dell’eccesso: sguardo sociale inquietante e scavo antropologico nell’abisso dell’essere umano. Recitazione isterica, cattivo gusto e parodia volgare e sguaiata.

Il cinema di Shaun Costello, così come quello di Gerard Damiano (in modo diverso, i registi più interessanti dell’hardcore USA assieme ad Alex De Renzy), vive in una dimensione sospesa tra realtà urbana e sogno (o meglio incubo) metropolitano. Un cinema fondato sull’eccesso in cui non c’è alcun controllo né sull’isteria della recitazione né sul cattivo gusto della messa in scena, e che spesso sfocia in una parodia volgare e sguaiata (ma mai banale). Se l’hard core per sua definizione è una continua addizione di materiali eterogenei al grado zero della narratività (l’amplesso in varie forme reiterato, potenzialmente all’infinito), quello realizzato da Shaun Costello né è la rappresentazione più distonica: una sorta di kammerspiel dei corpi, in cui lo spazio attorno ad essi si restringe progressivamente fino al soffocamento in cui le riprese dei genitali sono talmente ristrette da sfociare nell’astrazione quando non nella visionarietà del delirio. Shaun Costello può essere definito un “trasfiguratore”, un regista cioè che altera, deforma e corrompe ogni metro di pellicola che gli passa per le mani. I suoi film – anche i più scalcinati e rabberciati – presentano sempre un lato oscuro, persino inquietante, qualcosa di sfuggente e volatile che destabilizza lo spettatore ne altera la percezione visiva e ribalta l’assunto di fondo del film pornografico: per l’ “incursore” di New York il godimento, diventa quasi sempre sofferenza, si contamina con il grottesco, con la parodia più triviale e con un’irriverenza endemica e iconoclasta che ne fa sicuramente una delle figure più singolari e originali della “Golden Age of XXX Movies”.

Esemplare per rendere visibile lo “stile” del regista è Schoolgirl’s Reunion – un piccolo film del 1977 – apparentemente niente di più che un college movie costruito attorno al ritrovo dei compagni di classe anni dopo la fine della scuola. Pur rispettando lo schema di genere – ricordi giovanilistici, scherzi, scopate e competizioni sportive – Costello costruisce dentro il film un dramma da camera greve e tagliente. La donna è mostrata solo come premio (il suo corpo è “venduto” da amici, professori e da se stessa per incontrare la star del football Roger Kane (Kim Pope)) e, nel finale, lo scherzo si trasforma in violenza prima e in trauma poi. Schoolgirl’s Reunion è un film autunnale, in cui non fa mai la sua comparsa il sole negli esterni e in cui gli interni sono oscuri, i soffitti bassi, l’arredamento pauperistico; nel film non si ride mai e anche la partita a strip-poker (magistrale il montaggio della sequenza ritmato su un mood psichedelico) ha come esito un’orgia senza né gioia né godimento. Il film presenta, come da copione, una serie di scene hard intervallate alle riflessioni dell’ex stella del football che dialoga con Melanie (Jean Dalton) una ex compagna da sempre innamorata di lui – ritrovatesi entrambi anni dopo. La scena si svolge all’interno di uno stadio vuoto e abbandonato (insolitamente, per il genere, sempre inquadrato con campi lunghi e lunghissimi per accentuare la solitudine e l’isolamento dei personaggi).

Nel film tutti i rapporti sessuali appaiono forzati, sgradevoli, ricordo di una adolescenza bruciata in fretta e male (in cui emergono tratti autobiografici) di cui più che i ricordi, oggi, rimangono solo rimpianti. Shaun Costello mette in scena un’operazione nostalgia amarissima, percorsa da musiche inquietanti (su tutte, Tubular Bells per commentare l’amplesso/meretricio a tre di Melanie) e illuminata da una luce mortuaria che oscilla tra il nero e il verde. Mescolando attori/corpi giovani e vecchi, mettendo sul piatto desideri repressi, abbandono senile, traumi del passato, Shaun Costello costruisce attraverso i dialoghi (mai scontati nei suoi film) un flusso di coscienza fatto di ricordi sempre “sporcati” dal sesso, che in Schoolgirl’s Reunion viene mostrato solo ed esclusivamente come moneta di scambio per poter ottenere (forse) qualcosa. Al termine della visione si ha una sensazione di malessere (che di certo non è quella preventivabile di fronte ad un hard) che lascia interdetti: l’abbandono di Melanie è preceduto dalla sequenza della violenza carnevalesca (tutti i personaggi sono mascherati come gli stereotipi del college movie) da lei subita durante la fellatio praticata a fatica ad un Roger Kane ubriaco e insensibile. L’urlo della ragazzo, attraverso il montaggio, passa dal passato al presente e sconvolge l’uomo che, inutilmente, cerca di richiamarla a sé mentre lei silenziosa si allontana sugli spalti dello stadio: lo zoom ad allargare la mostra sempre più piccola ed evanescente, mentre sull’impianto cala un silenzio improbabile e il primo piano su Kane è quello che mostra un uomo che si macera nel suo rimorso, mentre sullo sfondo si alza in volo uno stormo di uccelli che, gracchiando, copre ogni suono, continuando anche sulla dissolvenza a nero.

“E fare i conti con l’Hard core non è impresa di respiro corto. L’ascesa delle luci rosse si è rivelata un fenomeno sociale, politico e culturale di estrema rilevanza: nelle sue pratiche espressive dirompenti – ed esplicitamente “basse” – implica la discussione della struttura del desiderio e della sessualità, delle relazioni tra i sessi, della natura della famiglia, pesca alla rinfusa nei più scottanti materiali dell’inconscio, porta alla luce pregiudizi, simbologie, credenze occulte e occultate”. (Pietro Adamo, Il Porno di massa, pag. XIII). Da ciò ne deriva il fatto che nulla è precluso dal punto di vista tematico ed espressivo in un genere ontologicamente “basso”, in cui segni, codici e riferimenti, riconducono (inevitabilmente) al corpo e alla sua frammentazione ridotta a genitalità. Il limite nel “genere” non esiste – o meglio non è contemplato – per cui anche l’estremo assume un valore filmico e narrativo, che in alcuni prodotti di valore diventa metafora (discutibile fin che si vuole ma proprio per questo maggiormente efficace e pregnante) delle derive più oscure e inquietanti della società. Negli anni’ 70, soprattutto – periodo in cui il porno è stato narrativo – l’estremo non è qualcosa di marginale o settoriale (come è oggi) ma è connaturato alle svolte narrative necessarie all’interno di film che, apparentemente, si presentano come ordinari. L’intento di registi, autori e produttori è quello di una “normalizzazione” delle parafilie più inconfessabili finalizzata a rappresentare una autentica liberazione e, paradossalmente, a responsabilizzare lo spettatore (che infatti in quegli anni spesso diserta i prodotti più crudi e insostenibili, come i film di Shaun Costello, divenuti col tempo cartine di tornasole di un momento topico della storia americana). L’esempio più importante di censura del cinema hard core – cioè la condanna da parte del tribunale statale della scena del doppio fisting vaginale praticato da Nancy Hoffman a Eileen Welles in Candy Stripers (1978) di Bob Chinn – chiude definitivamente l’epoca dell’hard narrativo. Da quel momento, infatti, ogni parafilia viene scissa dalla narrazione e conglobata in serie in prodotti monotematici e settoriali totalmente privi di trama – al punto che l’hard tradizionale degli anni ’80 risulta essere particolarmente “edulcorato”. Nel decennio precedente, invece, l’estremo ha rappresentato l’espressione problematica (e critica) del rapporto uomo/donna e della condizione dell’individuo nella società, proprio perché annegato nella normalità con l’intento di rappresentare le istanze più oltranziste e libertarie della controcultura.

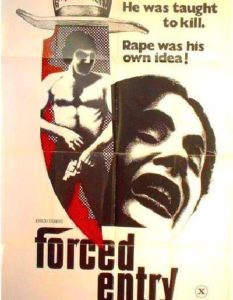

La carriera di Shaun Costello, nel tempo, sarà segnata dalla sua appartenenza alla Avon ma il suo ingresso nel mondo dell’hard avviene molti anni prima – realizzando prodotti firmati con improbabili pseudonimi – durante il suo peregrinare nei bassifondi dell’underground newyorkese. Un territorio libero e indipendente in cui i loops realizzati con zero dollari riflettono sulla paranoia urbana, sulla violenza endemica dei seventies e danno vita alle istanze libertarie più basiche e primordiali che si agitano sotto la pelle della controcultura made in USA. “Se devo dire la verità, Forced Entry è stato il mio primo film “ufficiale”, ed è uno spaccato della situazione dell’epoca e del contesto sociale in cui è stato realizzato. Sul finire degli anni ’60 dividevo il mio tempo tra L’Elgin Cinema sull’8ª strada dove ho imparato a conoscere Welles, Godard, Fellini, Hawks e Bunuel e gli oscuri cinema della 42ª strada dove si potevano vedere polizieschi, rape and revenge movie e dove c’era una predominanza di pubblico nero, e infine, a Timnes Square dove c’era la “casa” dei film per adulti e dove ho imparato tutto ciò che c’è da sapere sul genere… oltre a soddisfare pienamente la mia dipendenza dal sesso. In quegli anni, insieme ai miei amici Harry Reems, Jamie Gillis e Fred Lincoln ho recitato in alcuni loops di cui sono stato, talvolta, anche regista. Il business del porno era alle origini e noi quattro eravamo lì a New York City e come sex-performers cominciammo a produrre, loops e corti di vario genere. Tra il 1969 e il 1970 incontrai uno sporco e ignorante venditore ambulante giamaicano di nome Smitty. Questo aveva a disposizione un po’ di soldi per affittare un operatore, qualche attore e delle location: la speranza, a fine giornata era quella di essersi fatti qualche scopata e di avere a disposizione qualche loops da vendere sul mercato. Oltre a noi quattro, nel gruppo c’erano anche Linda Sanderson [Tina Russell], Carla Donahue, Dolly Sharp, Jutta David, Laura Cannon e altri, tutti al lavoro per Smitty che ci pagava in contanti. Da questo gruppo passarono anche Beverly Casper, Lucy Graham e molti altri… interessati al genere. In breve tempo passai dietro la m.d.p. a dirigere loops per Smitty”. (My first movie By Shaun Costello, After Hours Cinema 2007, trad. Fabrizio Fogliato)

Avon Dinasty

Alla fine degli anni’60, una casa di produzione di New York, chiamata Avon – proprietà di un ex-gigolo della Florida di nome Murray – realizza e distribuisce le pellicole più malsane e sgradevoli del periodo. Nel 1970, la Avon acquista l’Hudson, un cinema situato a un isolato a nord del Miller Park sulla 44° Strada e attira le folle con i San Francisco Shorts – loops forniti dalla West Coast Graffiti Productions – realizzati dal pioniere dell’ hardcore Howard Ziehm (autore di Mona, the virgin nimph (1970) e Flesh Gordon (1974)). L’attività della Avon, in realtà, comincia molto prima, con le proiezione dei prodotti della Factory di Andy Warhol, poi passa alla proiezione di film intervallati da spettacoli live hardcore e, infine, nel 1973 si specializza nell’hardcore più estremo, prima con loops S&M, nudies, roughies e rapist; poi – dopo l’inaspettato successo di Defiance (1975) di Armand Weston (un hard che si svolge in un ospedale psichiatrico) – inizia la produzione di lungometraggi dai contenuti sempre più estremi e bizzarri. Nel 1975 la Avon compie una mossa decisiva – quella della produzione autonoma – che associa, definitivamente, il proprio nome con il concetto e la rappresentazione della violenza. I roughies, film che mescolano sesso e S&M (senza scene di sesso esplicito) negli anni ’60 vengono proiettati con grande successo nelle sale di Times Squre. Con il nuovo decennio la Avon acquista queste sale e prosegue la programmazione “di genere” integrandola dei contenuti hardcore e cominciando a produrre in proprio.

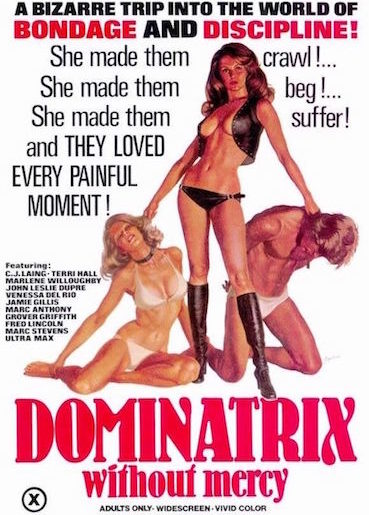

Il primo film in 35mm realizzato dalla Avon è Dominatrix Without Mercy (1975) prodotto da Jason Russell e diretto da Shaun Costello: un film-collage di vari episodi a sfondo S&M che si svolgono in un appartamento di New York lungo il corso di un intera giornata e che usufruisce di un cast all-stars con Terry Hall, Jamie Gillis, Marc Stevens, Vanessa Del Rio… Dominatrix Without Mercy è un successo clamoroso, al punto che spinge la Avon a specializzarsi nel “genere” e a ingaggiare un regista di talento come Joe Davian che realizza per la casa di produzione una serie di film “a tema” con dialoghi scritti benissimo, povertà di mezzi (ma non di cura registica) che amplifica la disperazione di storie dalla forte impronta di critica sociale visto che film come Night of Submission, Revenge and Punishment (solo per citarne alcuni), affrontano argomenti come la prostituzione, la paranoia urbana, il satanismo, il vodoo…. Ma la Avon ha anche oscuri legami con la criminalità organizzata come testimoniano le parole dello stesso Shaun Costello: “Siccome alcune delle mie meraviglie usa-e-getta di solito di genere S&M, venivano proiettate nei cinema Avon, c’è la credenza che io li abbia girati per i tizi della Avon. E non è così. Lavoravo per i ragazzi del centro, che erano la branca del porno per la famiglia Gambino…” (in Roberto Curti e Tommaso La Selva, Sex & Violence – percorsi nel cinema estremo, Lindau 2007, nota 42 pag. 274). Costello è dunque al servizio della famiglia Gambino di New York, e realizza, quasi interamente, tutte le sue opere su commissione: istant movie confezionati in base alle richieste del mercato.

The Hotel of the Mortal Sin

Di istant movie – o meglio di loops allungato senza né budget né location – si può parlare a proposito del controverso e squallido (nel significato letterale del termine) Come and Be Purified (id., 1973), il film che prima dell’ingresso in Avon e con il contributo alla famiglia Gambino, Costello realizza, in due giorni, per vendicarsi in un colpo solo della religione e delle violenze subite da adolescente. Egli infatti riceve una ferrea e repressiva educazione cattolica che porta la sua vita a cambiare definitivamente all’età di 12 anni quando scopre la sessualità e ne diventa dipendente. Esperienza che ha un risvolto drammatico visto che la sua curiosità in materia e la voglia di sperimentare stridono fortemente con la formazione religiosa impostagli. Inevitabile quindi che il giovane si rechi continuamente a confessare i suoi peccati raccontando al prete della sua parrocchia di masturbazioni ed amplessi. In seguito a questi racconti – per mondare i suoi peccati – Shaun Costello viene ripetutamente costretto dal prelato a masturbarsi di fronte a lui: E’ stata l’ultima volta che sono entrato in una Chiesa, l’ultima volta che ho visto Gesù”. (Nicholas Rioult: 1968-1983, The Rise and Fall of a New York Film Maker, Pink Flamingos Entarteinement, 2007). Questa sgradevole e repulsiva esperienza biografica trova sfogo e vendetta cinematografica quando il regista senza soldi, armato di una cinepresa 16mm gira nelle stanze dell’Hotel Commodore Come and Be Purified, niente di più di un loop della durata di 57min il cui contenuto è volutamente blasfemo e sacrilego.

Il film, senza trama, è progettato a tavolino, con l’intento dichiarato di provocare il pubblico e di offendere le istituzioni religiose, cosa che impedisce la distribuzione del film e che in aree particolarmente religiose come il Mid West dà vita ad una vera e propria crociata contro il regista. Come and Be Purified è accompagnato da musica d’organo e canti religiosi e non presenta niente altro che una lunga (e noiosa) serie di amplessi girati con pochi stacchi e con mano malferma; ma è nelle poche parentesi dialogate, e non hard, che lancia i suoi strali e che si fa beffe e critica ferocemente – attraverso un Jamie Gillies particolarmente eccitato e sopra le righe – i comportamenti impropri degli esponenti della Chiesa. L’attore interpreta Padre Sexus, un prete che incita i giovani all’accoppiamento; amplessi ai quale partecipa anche lui in veste di “purificatore” ma che prima impone ad ogni fedele di purificarsi singolarmente facendosi praticare una fellatio durante la quale, Bibbia in mano, pronuncia ossessivamente la formula: “Si, figlia mia, succhia il santo cazzo”. Nelle sue incursioni il prete è accompagnato da Brother Francis (interpretato dallo stesso Costello) un uomo nudo perché come dice Padre Sexus: “Lui è così nudo perché è puro!”. Brother Francis asseconda i comportamenti del prete, il quale, a Mary, offre il suo pene come se fosse la comunione (con tanto di piattino tenuto sotto la bocca) mentre, al termine dell’amplesso, è lo stesso Francis a benedirla imponendogli le mani e dicendo: “Sì, figlia mia, adesso sei incredibilmente pura”. Mary (evidentemente nome non casuale), viene poi, successivamente, ceduta da Padre Sexus al suo giovane assistente il quale mentre la penetra da dietro la confessa e la incita dicendole: “Senti lo spirito del tuo signore entrare nel tuo corpo….” . Padre Sexus, quando non è intento a “purificare” giovani donne telefona ai cittadini più abbienti del quartiere per chiedere dei soldi per la parrocchia. In realtà – come mostra il finale dissacrante e sorprendente – gli servono per finanziare le riprese dei loops che gira di nascosto durante i suoi amplessi che, come mostra l’ultima inquadratura, hanno come acquirente il solito Smitty. Quello messo in scena dal regista con spregio e livido rancore appare dunque il surrogato di un vero e proprio biopic in cui l’esperienza vissuta si mescola con le esigenze cinematografiche. Il tema scottante, la messa in scena furiosa e irriverente, blasfema e ridanciana (Padre Sexus non si prende mai sul serio) si inseriscono perfettamente in un periodo storico in cui, praticamente non ci sono barriere e quella poche rimaste vengono sfondate da “artisti” in grado di flirtare con l’estremo e di “trasfigurare” le loro storie in veri e propri incubi e deliri. La tecnica è quella dell’incursione e non è dissimile dall’azione di guerra, dove al posto della mitragliatrice si imbraccia una m.d.p. (che infatti nell’opera di Costello non è mai posizionata su un cavalletto).

Extremeties

Nelle sue forme più autoriali (Gerard Damiano, Mitchell Bros, Alex De Renzy), come in quelle più rozze e istintive (Shaun Costello, Armand Weston, Anthony Spinelli), il cinema pornografico americano è riuscito a sviscerare, come non mai, con crudezza e realismo, le dinamiche uomo/donna evidenziando tanto l’ipocrisia del maschio dominatore, quanto l’illusione della donna emancipata. Sia nella forma che nei contenuti il cinema a tripla “X” della “golden age of adults movies” ha condensato le rivendicazioni politico-sociali di un’epoca, traducendole programmaticamente in un vero e proprio assalto allo spettatore riversandogli addosso le sue nevrosi esistenziali. Fobie, ansie, incertezze sono state convogliate in un flusso ininterrotto di immagini sessualmente (ma non solo) esplicite e “deformate” (e per questo più credibili) all’interno di un cinema indipendente per vocazione e per necessità, in cui risulta superfluo e aleatorio il concetto di “bellezza” (comunemente inteso), e incentrato su un crudo realismo, talvolta brutale ed estremo, ma comunque (quasi) sempre sincero. Sono anni, quelli dell’inizio dei seventies, in cui il cinema osa spingersi oltre i limiti del rappresentabile – non solo per mere questioni commerciali ma soprattutto per interpretare le urgenze di un epoca contraddittoria e affascinante, sognatrice e violenta, emancipata e oppressa, utopista e ipocrita.

Forced Entry, diretto da Shaun Costello (qui nascosto dietro lo pseudonimo di Helmut Richler), è suddiviso in tre macro-sequenze (ognuna della durata di circa 25-30 min.), ed è la rappresentazione per immagini dell’asimmetria vissuta negli anni ’70, in cui il regista sostituisce al piacere della visione (cosa auspicabile in un porno), la ripulsa e il rifiuto di immagini così violente ed esplicite da risultare realmente “orrorifiche”. Il film, di difficile datazione (secondo il regista è del 1971, altre fonti riportano il 1973), probabilmente viene girato nell’autunno del 1971, e dati i tempi dilatati con cui viene realizzata la post-produzione, esce l’anno successivo (all’inizio del film compare un ritaglio di giornale che riporta la data Luglio 1972), ed è documento imprescindibile per comprendere l’atmosfera “libera e anarchica” in cui esso viene concepito e realizzato. Le parole dello stesso Shaun Costello appaiono particolarmente significative: “Durante l’estate del 1971, mentre continuavo ad interpretare e dirigere loops per Smitty, cominciai a pensare alla possibilità di realizzare un lungometraggio da distribuire nei cinema. Era l’ottavo anno della guerra del Vietnam e la nostra partecipazione a quella carneficina cominciava ad essere sotto gli occhi di tutti. Girare scene di sesso esplicito, all’epoca, era abbastanza facile sia per trovare gli attori che gli ambienti, ma realizzare un film con un “contenuto sociale” era molto difficile. Cominciai a scrivere una storia che ruotava attorno alle vicende di un reduce del Vietnam che ritorna a casa e viene privato del rispetto dovutogli, così chè decide di dichiarare guerra alla società e riversare le sue frustrazioni sulla popolazione femminile di New York. Le scene di sesso esplicito mi servivano per accrescere il tasso di violenza della pellicola: queste scene iniziano con lo stupro e terminano con l’omicidio. Il film pensavo di girarlo in due giorni utilizzando come set appartamenti di amici. I costi erano solo quelli della pellicola, una Eastman Kodak da 16mm., perchè per superare i 70min. di durata mi servivano 14 rulli. Alla fine il film mi costò in tutto $5000. Avrei voluto mettere più vittime nel film, ma il budget che avevo a disposizione non me lo permetteva. L’ultima scena è stata la più economica, perchè girata nel loft offertomi gratuitamente dalle due hippies che, sotto l’effetto di mescalina hanno “lavorato” per le quattro/cinque ore necessarie per girare la scena. Quello che si vede nel film è la ripresa della realtà, non c’è finzione..è un documentario!” (My first movie By Shaun Costello in After Hours Cinema 2007, trad. Fabrizio Fogliato)

L’atmosfera di approssimazione, goliardia e istintività (anche un po’ folle) in cui viene ideato e portato a termine Forced Entry, è certificata ancora dalle parole del regista in merito alla fase di montaggio del film. Quella che traspare, in conclusione, nelle parole di Costello è comunque una malcelata soddisfazione per aver realizzato (consapevolmente?) qualcosa di unico, indipendentemente da quella che possa essere la qualità del prodotto: “Il tempo della post-produzione di Forced Entry fu un vero e proprio incubo, non perchè non avessi il materiale necessario ma perchè non avevo idea di come si fa a montare un film. Io e la mia compagna dell’epoca affittammo una stanza/ufficio nello stabile della A-1 Films Lab, per poter utilizzare la loro moviola e cominciare a visionare i vari take di ripresa; a quel punto cominciai a capire cosa dovevo fare: il film era già nella mia mente! Per girare il film ho impiegato due giorni, per montarlo cinque mesi e ho dovuto trovare altri $400. Una volta terminato il film, cominciai a cercare un distributore: io e la mia compagna c’eravamo detti che l’avremmo venduto a chi ci avesse offerto di più in termini di denaro. Un produttore indipendente di nome Gerry Intrator ci offrì $6.500. Intrator distribuì il film attraverso la Sherpix ottenendo un profitto modesto, perchè la combinazione di sesso e violenza, proposta in quel modo, non aveva appeal sul pubblico e allontanava gli spettatori dal cinema. Ma io ero soddisfatto. Avevo fatto il mio primo film. Non avevo chiara l’idea di cosa avevo fatto, ma con $6200 avevo scritto, prodotto e diretto un lungometraggio che trentacinque anni dopo è ancora visto dal pubblico”. (ibidem, trad. F.Fogliato) Inutile negarlo, Forced Entry anticipa di un lustro Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese e funge da base di partenza per il Maniac (1980) di William Lustig (tra l’altro anche lui proveniente dal sottobosco hard con lo pseudonimo di Billy Bagg). Joe è dunque il “progenitore” di Travis Bickle. Joe, nome americano (per antonomasia) e cappellino con bandiera americana, si muove in una città grigia e caotica, immersa in una atmosfera paranoide, cupa e sporca, che nulla lascia all’immaginazione: non c’ differenza, anche formale, tra la New York di Costello e quella di Scorsese. In Forced Entry, New York è come Saigon, e tra la macchina da presa (rigorosamente, e solo, a mano) dell’operatore Joel Shapiro e le mitragliatrici imbracciate dai marines nelle foreste vietnamite non c’è alcuna differenza. Ad acuire (se possibile) il disagio di fronte alla visione di Forced Entry contribuisce la rappresentazione del sesso esplicito e il modo e i tagli con cui vengono ripresi gli atti sessuali. Il sesso è soffocante, claustrofobico, opprimente, imprigionato nel primo piano del volto delle vittime e nel dettaglio “deformato” (dall’uso insistito del grandangolo) del membro di Joe. La fellatio che anticipa il primo omicidio si chiude con l’uomo che si rivolge alla donna: “Non ti è piaciuto vero? Beh … non è piaciuto neanche a me”; la donna si alza per fuggire, Joe la trattiene alle spalle e come un militare in azione le taglia la gola da dietro: lentamente e in primo piano.

Il continuo alternarsi di crude immagini di repertorio, sapientemente orchestrate lungo tutta la durata della pellicola, associate ad una rappresentazione violenta e primordiale dei rapporti sessuali, sintetizzano nell’opera di Costello la distonia repulsiva ingenerata dalla contiguità tra stupro e guerra. Suo malgrado (e involontariamente?) il regista newyorkese individua una assurda continuità tra gli orrori della guerra e quelli della violenza sessuale: l’orrore è nella società, intrinseco ad essa e connaturato all’essere umano, posto in un ambiente (la metropoli) che è incapace di riassorbirne il potenziale distruttivo (non a caso le immagini della Grande Mela e della sua quotidianità sono cupe, sporche, ossessive e confuse), tanto è vero che il sonoro del film insiste nel “trasformare” normali rumori cittadini in scariche di mitragliatrice, bombardamenti, roteare delle pale degli elicotteri e passi di marcia. Shaun Costello, tra audio e video, costruisce una architettura filmica imperniata sul montaggio analogico, restituendo un affresco di raggelante e straniante livore: associa i volti delle vittime di Joe con quelli delle donne vietnamite in attesa dell’esecuzione; la fellatio con il caricamento di un proiettile nell’obice, il flusso della folla di New York con quello delle strade di Saigon; il ritmo delle penetrazioni sessuali è associato alla frequenza delle scariche di mitragliatrice, e Costello chiude ogni sequenza con il paradosso in cui l’eiaculazione e lo sperma che sgorga vengono messi in relazione ad immagini di morte e a corpi devastati dal napalm. Forced Entry è costruito come un lungo flash-back (il film si apre con i rilievi sul cadavere suicida di Joe) nella mente di un reduce: il frammento dell’ “Hudson Dispatch” che compare prima dei titoli di testa racconta i sintomi delle disfunzioni psichiche dei veterani, mentre la scritta che segue, riporta la dichiarazione del Dott. Robert Lifton, psichiatra dell’ US Army in merito alla condizione psico-esistenziale con cui essi rientrano nella società: “Questo è ciò che i veterani riportano a casa: una combinazione di paura, confusione, rabbia e frustrazione, che li porta ad un disperato desiderio di ricrearsi un nemico”. In Forced Entry, il nemico è la donna (e la sua presunta libertà), corpo da “profanare” prima, per scaricare la rabbia repressa, e da annientare poi con la morte, per ritrovare il sollievo e la tranquillità perdute A tal proposito è interessante rilevare come lo sproloquio, ripetuto più volte da Joe durante gli stupri, pronunciato mentre egli sottomette la donna-nemico, ricalchi nei termini le frustrazioni e le mancanze riportate nella sintesi dell’anomia del reduce redatta dal Dott. Lifton; Joe, mentre continuamente chiede alla donna di essere felice per ciò che sta facendo e di farlo bene (fellatio e amplesso), aggiunge anche queste parole: “Tu devi farmi felice signora; tu non sai cosa ho passato. Voi con le vostre grandi macchine, le vostre grandi case, tutto per sentirsi, bene non è vero? Tu non sai cosa vuol dire tornare dal Vietnam signora, ma tu adesso puoi farmi del bene…”. Costello sembra quasi suggerire che per il reduce la vera guerra non è al fronte o in prima linea, ma è nel ritorno in una società apatica e indifferente, nell’umiliazione di capire di non contare più nulla, nella consapevolezza che il grado maturato sul campo, una volta tornato civile, non ti garantisce alcun benessere.

Forced Entry è pregno e saturo di una straniante (per un porno) atmosfera disturbante ottenuta soprattutto grazie alla combinazione fra tematica scabrosa (sesso esplicito/violenza realistica) ed un montaggio serrato e sincopato, volto a mostrare l’inferno di ricordi che brucia nella testa di Joe, unito ad un utilizzo efficace della luce naturale, sovraesposta e desaturata, che rende realistica la rappresentazione della metropoli-giungla. La stessa regia di Shaun Costello, è improntata al deforme, attraverso vertiginose inquadrature dal basso (tese ad aumentare il senso di dominio del maschio), e “improbabili” tagli per mostrare gli atti sessuali che conferiscono alle scene hard un senso di allucinazione e perversione immanente e persistente. Costello preme sul pedale delle ossessioni del protagonista, mostrandoci un uomo laido e “mostruoso” che vive in un mondo fatto di sesso e sporcizia quasi tangibile, raccontato attraverso immagini verosimili di agghiacciante disordine psichico. Questo ultimo aspetto è esplicitato al meglio dalla rappresentazione del protagonista (Harry Reems irriconoscibile senza i baffi) mostrata attraverso i dettagli della sua figura: maglietta sporca di grasso, la barba incolta, i capelli sporchi e appiccicosi, le unghie ricoperte di sporcizia, il sudore rappreso sulla pelle. Harry Reems all’epoca è amico di Shaun Costello e la sua partecipazione al film è, appunto, amicale come quella di tutto il cast. Forced Entry è in effetti un film “improvvisato”, girato e plasmato “work in progress”, realizzato nel suo incedere a scatti come una vera e propria incursione bellica, e le parole di Shaun Costello, in proposito, non lasciano adito a dubbi: “Avevo deciso di far interpretare l’eroe del film al mio amico Harry, che all’epoca lavorava con lo pseudonimo di Tim Long. Ricordo che Harry era tutto eccitato per la possibilità di interpretare un maniaco omicida. Il cast non era un problema, perché avevo a disposizione il talento dei miei amici dei giorni trascorsi con Smitty: la prima vittima è interpretata da Jutta David, Laura Cannon è la seconda vittima. L’ultima scena, invece, è stata girata nel loft di due hyppies incontrate per caso che mi hanno ceduto la loro casa di Bedford Street e che si sono prestate come “attrici”. Mentre giravo alcuni loops con un certo Simon Nuchtern incontrai l’operatore Joel Shapiro che aveva appena comparto una 16mm e che fu felicissimo di partecipare ad un film in cui poteva fare quello che voleva: girare scene di sesso, di violenza realistica, usare il sangue finto…Inoltre fu lui a contattare Steve De Vita il tecnico del suono che mi serviva per rendere il mio film davvero… micidiale”. (ibidem. Trad. F. Fogliato)

A Climax of Water Games

In una delle scene più rappresentative di Taxi Driver il protagonista Travis Bickle (Robert De Niro) invita al cinema Betsy (Cybill Sheperd) una donna di cui è innamorato: Lei è algida, bionda, raffinata e l’uomo la invita alla visione di un film hard; di fronte alle rimostranze della donna, la quale si sente umiliata, Travis, sorpreso dall’accaduto, reagisce in maniera scomposta. La sequenza è emblematica del periodo (il film è del 1976) visto che l’uomo è uno che va al cinema senza distinzioni di sorta, attratto dal fascino della sala buia e del grande schermo, una sorta di spettatore-zero a cui poco importa del genere o della forma del film; un consumatore perfino ingenuo al punto da non preoccuparsi dei gusti degli altri o dal riconoscere in essi limiti e confini auto-censori. Travis è anche, e soprattutto, però lo spettatore che in quegli anni vede di tutto e in quel “tutto” ritrova elementi eterogenei (tra i quali violenza e sesso più o meno esplicito) che si mescolano irrimediabilmente all’interno di ogni film. Travis non solo non si preoccupa dei gusti di Betsy, ma con una “purezza” disarmante mette a nudo se stesso invitandola a partecipare ai suoi gusti che le sbatte in faccia senza né vergogna né malizia. Quello interpretato da De Niro è dunque uno spettatore inconsapevole e disinteressato ai limiti del mostrabile, e che non si pone minimamente il problema se la visione dell’hard che gli passa davanti agli occhi è resa possibile (più spesso finanziata) dalla mafia o dalla criminalità organizzata. A questo mercato appartiene l’opera più matura e compiuta, persino rigorosa nel suo essere programmaticamente selvaggia, di Shaun Costello.“Nell’autunno del 1976 ero nel bel mezzo del trasloco di una fattoria di Krumville, New York, quando suona il telefono. Era Sid Levine, responsabile del settore per il porno della famiglia mafiosa dei Gambino. Ero il loro maggiore fornitore di pellicole, e Sid mi disse che voleva vedermi subito. Con urgenza. Non poteva aspettare. Così salgo in macchina e mi faccio novanta minuti di guida fino a Lower Manhattan […]Quando arrivai in ufficio, Sid aveva uno sguardo torvo. Non perse tempo: senti ho dei nipotini e mi vergogno a chiederti una cosa del genere, ma c’è bisogno di un film di clisteri” (Ian Jane, Robin Bougie, The Filth and the Fury – An Interview with Shaun Costello).

Water Power (id., 1977) ha un padre nobile, cui si lega non solo per l’assunto di fondo della sequenza del cinema pornografico: Taxi Driver di Martin Scorsese, uscito appena un anno prima. I temi sono gli stessi, la solitudine dell’individuo nella metropoli trasformata in “inferno” terreno, il muoversi del personaggio con circospezione, circondato da invisibili minacce, come se fosse un topo in un fogna, il desiderio di fare pulizia; anche dal punto di vista formale il film di Costello “saccheggia” il nobile precursore, con la notte perenne che aleggia sulla città popolata da freaks, la fotografia con il prevalere dei rossi che rimanda ancora all’inferno, l’uso insistito della soggettiva e gli ambienti scenici di rara sgradevolezza. Water Power è plumbeo, oscuro, disperato, non c’è né gioia né compiacimento in ciò che viene messo in mostra, ma anzi, il montaggio frenetico, discontinuo e “violento” sembra voler cancellare il più in fretta possibile ogni traccia di quanto viene mostrato. Water Power è una parabola sul fallimento, sul disordine sociale e sulla solitudine dell’individuo chiuso nella metropoli, in cui le scene hard-core rappresentano la parte minore del minutaggio, e in cui gli sproloqui del protagonista (che richiamano quelli del Joe di Forced Entry) denunciano tutto il disagio di un maschio spersonalizzato il cui unico obiettivo è quello di esercitare il dominio su tutto ciò che vede, e quindi, desidera (è così per le vittime, per la pratica dell’enema e per l’oggetto/feticcio in sé). Il film ha radici profonde nel tessuto cronachistico americano ed è liberamente tratto da fatti realmente accaduti: tra il 1965 e il 1974, un certo Michael Kenyon, si era “divertito” a somministrare clisteri “purificatori” ad un numero imprecisato di studentesse di Urbana nell’Illinois, prima di essere catturato dalla polizia. Anche il protagonista di Water Power è un “purificatore”, un giovane disperato e solo, che vede nella sessualità altrui le cause del suo disagio. Egli agisce come uno stupratore seriale, ma il suo intento è quello di mondare le donne, che prima sodomizza, con un clistere di un litro d’acqua: quasi una sorta di battesimo blasfemo. Il protagonista del film, agisce come in guerra, cosa che fa pensare ad un reduce del Viet-Nam, anche perché nello zaino preparato per le sue incursioni non manca mai di mettere la spilla celebrativa dei duecento anni della nascita della nazione. Inoltre, la sua solitudine rimanda all’incapacità del reinserimento nella società, mentre la scopofilia è lontano dall’essere una semplice azione masturbatoria e appare, più che una parafilia da cui è affetto Burt, un necessità urgente per instaurare relazioni, per parlare con qualcuno, come dimostra il disappunto dell’uomo quando la hostess che sta spiando con il cannocchiale (protesi fallica), si allontana dall’obiettivo per non fare più ritorno: egli prolunga il rapporto con la donna tirando fuori da un cassetto gigantografie di lei, accarezzandola e baciandola. Il contenuto del film, quindi, è talmente bizzarro e crudo, deprimente e privo di eccitazione, non conciliante, ma anzi repellente per chi guarda che gli spettatori americani disertano le sale. I Gambino provano a rilanciarlo, mettendo sui cartelloni il nome di Damiano (e oggi in quasi tutte le filmografie di Gerard Damiano compare questo film apocrifo), ma il successo (stratosferico) arriva solo con il passaggio in Europa dove viene distribuito con il titolo onomatopeico di Schpritz.

Shaun Costello, in poco più di un’ora di film, distilla una serie di situazione malsane che respingono lo spettatore e che lo interrogano sui limiti della percezione visiva. Burt, è un anti-eroe (vincente perchè non viene catturato) nella cui figura bislacca e psicolabile si concentrano paure e ansie dell’America in crisi, come testimonia la scelta di ambientare la vicenda durante i festeggiamenti del 1976 per il bicentenario della “nascita della nazione” (l’incipit del film, senza dialoghi, dà forma “politica” al seguito delle vicende). Il tono eccessivo, isterico e parodistico della messa in scena non fa niente altro che amplificare a dismisura il disagio della visione provocato dalla presenza di un protagonista in balia di se stesso desideroso di avere rapporti sociali ma costantemente respinto dalla società; chiuso in un appartamento-labirinto, terrorizzato dalla presenza altrui (emblematica la scena in cui deve nascondere il clistere perchè suonano il campanello); ossessionato dalla fisicità femminile e convinto della necessità di ripulire il mondo da ogni nefandezza attraverso un “bagno” purificatore. Se Costello prende da Hitchcock la condizione psico-masturbatoria del protagonista di The Rear Window (La finestra sul cortile, 1956 – anche Burt osserva con il cannocchiale ciò che succede nel palazzo prospiciente), è da Taxi driver che trae gli spunti più interessanti: a parte il “furto” della colonna sonora di Bernard Hermann (pratica diffusa in quegli anni), dal film di Scorsese, provengono sia la paranoia urbana che Costello esaspera in raggelanti primi piani dal basso su Burt, che il racconto in forma di diario, qui inteso quasi, come una sorta di auto-confesssione (e auto-assoluzione). Infine c’è da notare la casualità e la fascinazione di Burt verso il perverso determinata solo da aspetti fortuiti: il feticcio, qui diventa il clistere (in Taxi Driver sono le pistole, altra metonimia del fallo), solo perchè è l’oggetto che Burt osserva durante la pratica dell’enema nel locale di Eve, perchè se l’oggetto fosse stato un altro il risultato sarebbe stato lo stesso. Non a caso, sibillinamente, la maitresse suggerisce a Burt: “Tu non sai che direzione prendere. La prima tappa è cruciale se la comprendi bene, per decidere, poi, che cosa fare dopo”. Burt, si informa, compra riviste specializzare si interessa ai modelli più efficaci e “performanti”, perchè raggiungere i migliori risultati nel praticare clisteri per lui rappresenta l’unica forma (possibile) di auto-determinazione. E’ questo il vero elemento perturbante della pellicola, quello che interroga lo spettatore e destabilizza il suo rapporto con il corpo: l’incontro tra la “macchina” (il clistere) e la carne “carne” (la donna), ipotizzato da Borroughs prima e teorizzato da Ballard poi, qui si concretizza attraverso la messa in scena di un piacere sessuale anomalo e perverso. E di quanto quest’aspetto sia dirimente per la comprensione del film se ne ha contezza osservando la messa in scena paradostica della somministrazione del primo clistere, quello subito da Pamela: il travestimento, l’allestimento della sala operatoria, la meticolosità “scientifica” con cui viene illustrata la pratica, l’impianto scenico da lezione universitaria, e il modo in cui viene presentato Burt: “E’ un giovane studente dell’università di Ginevra”

La lettura di “Water & Power” diventa il suo interesse primario, infatti quando torna a casa la tv è spenta, scaraventa via le vecchie riviste e si concentra su quelle nuove, osserva la vicina che diventerà la sua prima vittima da punire, e inizia a scrivere il suo diario. La pratica del clistere dunque come “scena primaria” che si lega alla rappresentazione (ancora parodostica) del primo assalto sotto la doccia (chiaro rimando a Psycho (id., 1960) di Alfred Hitchcock) anticipato dal lungo monologo in voce-off dell’uomo che, prima sul suo diario (in data 18 ottobre) poi nel suo tragitto verso la casa della donna, enuncia: “La purificherò. Lei è contaminata dal suo vizio. La laverò dai suoi parassiti. Lei non capirà tutto questo a causa dei suoi pensieri malsani… ma alla fine mi ringrazierà per averla purificata”. E poi, dopo aver praticato il clistere alla hostess e fatto uscire tutto il liquido: “Io voglio…io devo far uscire tutta la merda che è in te”. Dopo il primo assalto, la pratica del clistere diventa un lavoro per Burt: è egli stesso a dichiararlo, esplicitando il suo ruolo di “purificatore” e declinando la sua come una missione (oltre che qualcosa in grado di riempire la sua vita e di limitargli le emicranie), all’uscita dal Whelan Market: “…Devo comprare altro materiale. Sono entrato in una nuova fase della mia vita. Devo …prepararmi ad ogni evenienza. Ho da fare, devo purificare tutte queste puttane, e devo farlo per il loro bene. Non c’è ninte di più giusto che mettere questi tubi nel culo. Un lavaggio è una cosa seria. Scopare e ripulire un puttana sembra una cosa semplice da fare, ma praticare un lavaggio è una grossa responsabilità. E’ un cosa seria purificare queste puttane…è il mio lavoro… e io devo mantenere il mio lavoro”. La violenza esplode, nuovamente, improvvisa nell’aggressione alle due lesbiche che prima minaccia con la pistola, poi schiaffeggia brutalmente e infine obbliga a praticargli una fellattio; egli ha la necessità di “sporcare” le donne per poi mondarle, come dimostra il montaggio frenetico e, quasi subliminale, che mostra la sodomizzazione e il successivo clistere, in cui le due donne sono legate nel bagno. Shaun Costello, non arretra, anche se sembra farlo attraverso il montaggio frammentario, perchè il sezionamento delle parti del corpo e la loro associazione frenetica e vorticosa (accentuata dall’uso della camera a mano), con il primo piano dei genitali “al lavoro” restituisce alla scena l’impatto di uno stupro brutale e insostenibile. Water Power dunque opera asimmetrica, crudele e spiazzante che, al pari di gran parte della filmografia di Shaun Costello (si vedano anche gli esiti ragguardevoli di More than Sister (id., 1979), è incentrata sulla poetica dell’eccesso, senza né infingimenti né ipocrisie, in cui l’orrore mostrato non è mai fine a se stesso, ma ha, incredibilmente, una forte valenza “politica”; guardare negli occhi l’uomo protagonista di questa storia, così come mettersi di fronte alle immagini di un film del cineasta newyorkese, equivale per ogni spettatore a fare i conti con il proprio lato più oscuro e spaventoso, a mettere in discussione certezze acquisite e a interrogarsi sulla propria natura: e in quest’ottica la pornografia messa in scena da Costello rappresenta veramente uno specchio in cui è difficile (ma, forse, necessario) guardarsi.

di Fabrizio Fogliato