Quando il colore del lavoro diventa il colore dell’odio

Il cinema di Paul Schrader è un cinema scisso, in cui il tema della scelta è determinante per indirizzare esistenze di personaggi “limite”, disadattati della vita, ingenui consapevoli, condizionati dagli eventi, vittime di una spiritualità “altra” e opprimente. Tradizionalmente attento alle sfaccettature umane, fallaci e compassionevoli, dei suoi personaggi, Paul Schrader è regista intransigente, diretto e moralmente efferato, capace di precludere (quasi) sempre ogni possibile via di redenzione a uomini e donne che non la meritano. La sintesi del suo cinema cristiano-calvinista è racchiusa in un brano del Vangelo di S. Matteo: la lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a mammona (Mt. 6,22-25).

I personaggi dei films di Paul Schrader desiderano perchè vedono: la componente materiale non è scissa da quella spirituale, bensì è la scelta (obbligata) tra la luce e le tenebre a definirne il destino esistenziale. Attraverso cioè lo stesso limbo toccato al regista (in senso biografico), consci del fatto che per giungere alla luce bisogna prima attraversare le tenebre; arrivare tardi al termine del viaggio coincide con la negazione della felicità anelata e sperata. In tutto ciò “mammona”, cioè il denaro, gioca un ruolo determinante, perchè annebbia la mente e ottunde la percezione, anche nelle persone (apparentemente) più pure.

Paul Schrader, cresciuto in una famiglia di stretta osservanza calvinista, fino a diciassette anni non ha mai visto un film e non ha riferimenti emotivi legati all’infanzia; non ha strutturato un senso critico durante l’adolescenza, non ha visto né cartoni animati né altre immagini in movimento; ha soltanto subito, silenziosamente, l’imposizione familiare. “Credo di essere realmente un’eccezione, per la mia generazione di amici e cineasti. Non ho ricordi cinefili legati alla mia infanzia e a cui potermi abbandonare. I miei ricordi di infanzia riguardano discussioni teologiche intorno al tavolo da cucina. Non ci sono film nella mia adolescenza” (Rinaldo Censi, Paul Schrader, in Hollywood 2000, Le Mani, pag. 246). Il regista varca la soglia cinematografica all’età di diciassette anni: entra in quello spazio “oscuro e misterioso” e non ne esce più, quasi come a recuperare il tempo perduto o a riaffermare una personalità “libera” fino a quel momento inopinatamente repressa.

Paul Schrader studia al Calvin College, Columbia University e poi si iscrive al corso di laurea della UCLA Film. Dopo un periodo come critico cinematografico (è pupillo di Pauline Kael), ha iniziato a scrivere sceneggiature: la prima stesura Taxi Driver risale all’inizio degli anni ’70, durante il suo periodo di depressione. La sua tesi di laurea è dedicata a tre maestri che influenzano il suo percorso artistico, prima da sceneggiatore, poi da regista: Yasuyiro Ozu, Carl Theodor Dreyer, Robert. Bresson. La tesi diventa libro, Trascendental Style in film: Ozu, Bresson, Dreyer, il cui contenuto diventa embrione di uno stile di scrittura in cui convivono sacro e profano all’interno di un viaggio iniziatico tra “scelta” e “peccato” in attesa di una “redenzione” che non arriverà.

Nascono così sia la sceneggiatura di Obsession (Complesso di colpa, 1976) di Brian De Palma, sia quella del successivo Taxi Driver (id., 1976) di Martin Scorsese, inevitabilmente e pesantemente influenzate dal suo vissuto personale. Ad un matrimonio fallito segue la profonda depressione che lo conduce nei meandri più oscuri dell’animo umano tra alcool, vagabondaggi notturni e cinema pornografici, fino alla malattia, l’ulcera che ne risveglia la coscienza e lo spinge a lasciare Los Angeles: “Fu allora che la metafora mi condusse a Taxi Driver: capii che era la metafora che avevo cercato, cioè l’uomo che porta chiunque ovunque per denaro, l’uomo che si muove nella città come il topo nella fogna, l’uomo che è costantemente circondato dalla gente e tuttavia non ha amici. Il simbolo assoluto della solitudine urbana. Era ciò che avevo vissuto” (ibidem). Il taxi di Travis Bickle è dunque una bara semovente, una trappola come le tante che incastrano i personaggi del suo cinema, una trappola da cui non si può uscire se non attraverso lo spargimento di sangue, il proprio e quello altrui. Ecco perchè gran parte dei finali dei film di Paul Schrader si chiudono con l’esplodere della violenza, perchè da un lato il suicidio può diventare l’unica risposta possibile una volta passati attraverso l’apostasia, mentre l’omicidio, paradossalmente porta con sé lo stigma purificatore dell’inizio di una “nuova vita”.

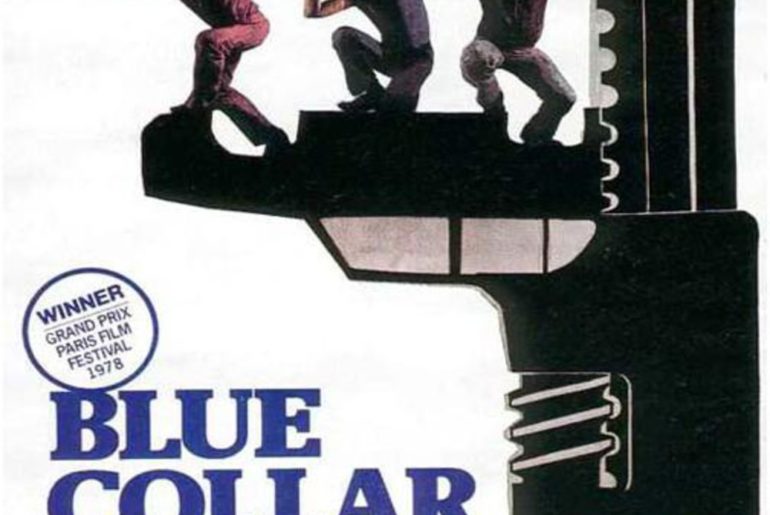

L’esordio alla regia è del 1978 con il film Blue Collar (Tutta blu), una sorta di film-manifesto di tutto il suo cinema a venire, che pesca tra materiali alti (Bresson, Dreyer) e bassi (i film con protagonisti homeless e personaggi borderline), chiaramente debitore sia di Scorsese che del primo Abel Ferrara (il cui corto The Hold-up del 1972, sceneggiato da Nicodemo Oliverio (Nicholas St. John), calvinista come Schrader, ha parecchi punti in comune). Lo spazio è una trappola, lo è ontologicamente, perchè progressivamente racchiude i personaggi di Blue Collar, in cui è possibile uscire se non attraverso il sacrificio di un’altra vita. La fabbrica è una trappola e Detroit una “Gomorra” stretta tra fumi e lamiere, schiacciata da un cielo plumbeo che come una cappa opprimente condiziona l’esistenza di uomini inetti, arrivisti, arroganti e disonesti, incapaci di vedere il “paradiso” (la famiglia) in cui vivono e alla ricerca di un “inferno” (denaro e dissoluzione) in cui verranno inevitabilmente bruciati.

Uomini mediocri alla ricerca di una vita mediocre, scevra da sacrifici e colma di apparente benessere; persi dietro al miraggio del denaro facile e votati all’autodistruzione a causa di ambizioni mal riposte, e contemporaneamente, vittime di una tecnologia che spersonalizza l’individuo riducendolo a meccanismo manovrato dalla pubblicità e dalla produzione industriale. Gli operai di Blue Collar in fondo sono soltanto “uomini” ( e non personaggi), con pregi (pochi) e difetti (molti), ma compressi in uno spazio sempre più asfittico e pertanto destinati ad esplodere. Novelli Lazzaro seduti ai piedi del ricco Epulone, pronti a raccogliere e a leccare le briciole che cadono dal tavolo. C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco (Lc 16, 19-22).

Tre operai, Zeke (Richard Pryor), Smokey (Yaphet Kotto), il bianco Jerry (Harvey Keitel) che lavorano in una fabbrica di automobili di Detroit scoprono che quel che c’è di storto nel loro lavoro non è solo colpa dei padroni ma anche di sindacalisti corrotti. E prendono provvedimenti: rapinano la cassa dell’organizzazione, trovando le prove della corruzione mafiosa. I capi del sindacato reagiscono, eliminano uno di loro e mettono gli operai uno contro l’altro.

I titoli di testa di Blue Collar scorrono sulle immagini delle catene di montaggio della Ford. La musica di Jack Nitzsche, arrangiata da Ry Cooder, riecheggia note scandite e potenti, mentre la sceneggiatura scritta a quattro mani dai due fratelli Paul e Leonard Schrader, per descrivere il lavoro di fabbrica utilizza lunghi carrelli che scorrono sulle varie fasi di lavorazione; attraverso l’utilizzo dello stop-frame sui titoli, i fratelli Schrader tracciano la metafora del film: quella delle “vite interrotte”. Metafora che viene subito esplicitata dall’affermazione di Zeke durante l’assemblea sindacale: “La fabbrica serve a fotterci”. Il soggetto del film è tratto da testimonianze e appunti di Sidney A. Glass, un operaio come i tanti che vediamo intenti nel proprio lavoro; un mestiere circoscritto, monotono e alienante. Quella di Schrader è una classe operaia diretta all’inferno: sogna un paradiso artefatto composto di denaro e dissolutezza ma è condannata da un mondo sempre più tecnologizzato e da una mediocrità disarmante.

Secondo Schrader in primo luogo, la tecnologia “divora” le vite umane come testimonia l’episodio grottesco della distruzione della macchinetta del caffè che “si mangia” le monetine per ben sedici volte, da parte di Jenkins; ma è anche la condizione “ignorante” e malleabile degli stessi operai a far si che essi vengano stritolati tra le maglie dello “Zio Sam” (come dice l’esattore) da una parte, e quelle di un sindacato che fa “un lavoro sporco” (come ricorda Johnson a Zeke nel finale) dall’altra. Zeke evade le tasse, si inventa tre figli che non ha, inganna la moglie per partecipare a i parties di Smokey e, rispetto ai propri averi (come la tv) pronuncia frasi del tipo: “Spegnerla? (rivolto alla moglie) … ma dico stai scherzando! Ciò messo tre anni a pagarla … dobbiamo vedere tutto …anche se fa schifo. Io la accendo anche quando non c’è niente…guardo anche l’intervallo!”. Jerry Bartowski non si accorge dei bisogni di sua figlia, beve birra e consuma cocaina, fa un doppio lavoro più per sé che per la famiglia e non è in grado di dare il giusto peso al denaro, inoltre è un padre irresponsabile. Emblematico ne è il ritratto che viene fuori dal dialogo con la moglie Arlene di fronte ai problemi della figlia: “Ma cosa ha fatto, Arlene?”, e la moglie: “Jerry, lasciala…lei ha cercato di farsi l’apparecchio per i denti con …il fil di ferro…”; l’uomo sconvolto, prosegue: “Mio Dio…compra quest’apparecchio, domani… poi penseremo a come pagarlo”.

Il sindacato dovrebbe fare gli interessi e vigilare su questi uomini allo sbando, così almeno ci fa credere il delegato durante la riunione iniziale, ma sono gli stessi vertici della AVV ad ingannare gli operai, sfruttarli per i loro interessi e a manipolarne la rabbia e la frustrazione. Eddie Johnson inganna Zeke facendogli credere di parlare al telefono con il delegato di zona (ma la voce della segretaria gli ha appena comunicato di non averlo trovato) per risolvere il suo problema dell’armadietto; una volta abbassata la cornetta, dopo la finta telefonata, Johnson chiosa con queste parole perentorie: “Sono qui per questo, vedi! Per aiutarti a risolvere i problemi. Questo è il sindacato!”. Il sindacato, infatti, è lo stesso che dopo la rapina che frutta ai tre operai poco più dei seicento dollari, afferma davanti alla stampa che i dollari rubati sono diecimila (in un secondo tempo diventano addirittura ventimila), per giocare al rialzo sul rimborso dell’assicurazione, mentre i tre operai venuti in possesso di un registro in cui sono trascritti prestiti illegali tentano un goffo ricatto destinato a chiudersi in tragedia.

La classe operaia di Blue Collar è rigonfia di colpe, dunque; è incapace di vedere la sua deriva, è omertosa ed egoista, fedifraga e arrivista; non può esserci redenzione (forse loro stessi non la richiedono) per questi uomini ridotti a pedine sulla scacchiera della produzione. Mentre loro provano a vivere, Schrader inquadra lo scorrere inesorabile dei numeri sul pannello digitale che riporta la scritta “1977 car production”, in cui le cifre della produzione (nel finale del film) cinicamente coincidono con la chiusura, tragica e criminale, della vicenda. La fabbrica è una trappola da cui non si evade neanche durante le notti a base di orge, droghe e alcool, come testimonia la splendida inquadratura fissa in campo-medio con i tre operai seduti sul divano a casa di Smokey. (foto)

Mentre ognuno riflette sulla propria inettitudine, sui bisogni familiari mai soddisfatti per egoismo, sui fallimenti (Jerry: “I debiti sono l’unica cosa che ti lascia la fabbrica”), essi sono stretti tra il tavolino davanti a loro su cui restano bottiglie vuote, “cinque settimane di paga” di cocaina, sigari e candele (cioè il paradiso che cercano), mentre dietro di loro campeggia gigantesco il manifesto pubblicitario dei nuovi modelli Phoenix e Pontiac (cioè l’ “inferno” quotidiano). Stretti tra desiderio e fabbrica quindi, a Zeke, Jerry e Smokey non rimane altro che la disperazione che li conduce alla rapina prima, e al tragico epilogo poi.

La catena di montaggio è l’evoluzione moderna e tecnologica della catena della schiavitù, come dichiarato dallo stesso Smokey: “Ed è esattamente quello che vogliono, tenerti alla catena. Fanno qualsiasi cosa per questo. Mettono i vecchi contro i ragazzi, gli anziani contro i nuovi, i negri contro i bianchi… e tutto per tenerci bloccati”, e poi ancora: “non lo capisci Zeke? La politica non cambia niente… i soldi cambiano la vita…”. È il preludio alla rapina, dopo la quale (come profetizzato da Smokey), pochi spiccioli rubati daranno il via ad un circolo vizioso fatto di ricatti, ripicche, egoismi e ambizioni, che come un vortice ingoia lentamente le vite di questi “vinti”: Prima salta l’amicizia, poi il rispetto e infine arriva l’odio.

La scelta di mammona, non paga, quella di voler raccogliere le briciole ai piedi del tavolo del ricco Epulone, distrugge la micro-comunità e innesca la violenza, mentre i debiti pregressi e di creditori, fanno il resto. Le “vite interrotte”, metaforizzate nei titoli di testa, si fermano tutte ad un passo dal “paradiso”. Smokey viene ucciso da un sindacato “che sa quando deve voltarsi dall’altra parte” attraverso l’espediente di un incidente sul lavoro (scena che cinicamente, dà il titolo al film); Jerry, dopo la fuga notturna, viene arrestato di fronte all’ingresso del “Tunnel to Canada”; Zeke, viene promosso delegato sindacale e diventa così nemico e “aguzzino” dei suoi stessi amici.

Nel bar degli operai, vicino a un telefono, un cartello recita: “Detroit needs you”, ma non specifica che quello per la capitale del Michigan è un biglietto di sola andata. Il dello finale tra Zeke e Jerry è interrotto nel momento in cui i due sollevano le chiavi inglesi, poi lo schermo diventa rosso. Lo stesso duello, viene anticipato durante la scena dell’orgia, in cui i due, scherzosamente, si colpiscono con i falli di gomma… ma adesso, Detroit ha ottenuto il suo prezzo “purificatore”: “Ed è esattamente quello che vogliono, tenerti alla catena. Fanno qualsiasi cosa per questo. Mettono i vecchi contro i ragazzi, gli anziani contro i nuovi, i negri contro i bianchi…”

di Fabrizio Fogliato

BLUE COLLAR

TITOLO ORIGINALE: Blue Collar

TITOLO ITALIANO: Tuta blu

GENERE: Drammatico

ANNO: 1978

PAESE: USA

DURATA: 116 Min

REGIA: Paul Schrader

SCENEGGIATURA: Paul Schrader, Leonard Schrader

FOTOGRAFIA: Bobby Byrne

MONTAGGIO: Tom Rolf

MUSICHE: Jack Nitzsche

ATTORI: Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, Ed Begley Jr., Harry Bellaver

3 Commenti

Pure io ho scritto un post che parla (anche) di Martin Scorsese: http://wwayne.wordpress.com/2012/02/15/l-ultimo-apache/. Le mie considerazioni La trovano d’accordo?

Buongiorno, direi propri di sì. Anche se il discorso è più complesso il suo ragionamento sul rapporto tra Quei bravi ragazzi e Casinò non fa una grinza.

Mi fa molto piacere che siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Grazie per la risposta! : )